红网时刻新闻7月14日讯(通讯员 何婷紫 王顾予)7月7日至10日,中南大学“寻理江华”暑期社会实践团走进湖南省永州市江华瑶族自治县,围绕产业振兴为主线,实地探寻脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的江华路径。中南大学8名老师带领本硕博学生共22人参与了本次调研,此次活动旨在通过实地考察与座谈交流,总结江华县在巩固拓展脱贫攻坚成果中实现乡村产业振兴的创新经验。

暑期社会实践团于江华瑶族自治县政府门前合影。(谢奕涵摄)

在江华大圩镇,实践团与大圩镇党委书记陈飞、镇长尹天虎与相关部门负责人围绕乡村振兴开展深度交流,会议从产业、生态、文化、民生等方面系统分析了大圩镇实施乡村产业治理与振兴的成效与挑战。陈飞指出,江华在实现巩固拓展脱贫攻坚成果中不断积累乡村现代农业经济发展经验,如在当地培育茄子、吊瓜特色产业,重点扶持农产品加工、特色种植等微小企业;成立行业协会,规范市场秩序,优化营商环境;形成农产品规模化发展态势,培育“瑶韵长山红”苦茶等品牌影响力;积极探索“庭院经济”新路径,实现“家门口就业”的民生改善与“产业培育”的双赢成效。

实践团队在江华瑶族自治县大圩镇举行调研座谈会。(袁妮摄)

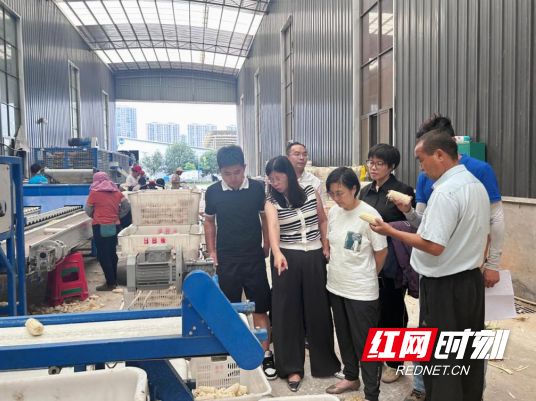

在沱江镇大林江村,实践团跟随江华安青和曹斌两位副县长走进贝芝头村玉米种植基地。自从江华县招商引资建立玉米产业园区之后贝芝头村的玉米产业正在成为乡村振兴的“金钥匙”。当地依托独特的地理境和气候条件,大力发展玉米种植,同时村里还发展起玉米加工产业,生产玉米粉、玉米饼等特色食品,延长了产业链,增加了产品附加值。在这里,实践团深度体验了“种养循环”的乡村产业振兴模式:牛粪经堆肥后直供玉米地作底肥,玉米成熟后由合作社统一收购加工成饲料,形成“牛粪-玉米-饲料”的闭环生态链,显著降低养殖成本的同时,为村民开辟“双份收入”——种玉米的农户不愁销路,收入稳步提升;养牛农户饲料成本大幅减少,真正将生态账与经济账算在了一本账上。中南大学公管学院刘媛副教授指出,这种以循环经济破题、以产业链联农的模式,正是破解乡村产业“小散弱”难题、推动产业振兴的鲜活案例。

暑期社会实践团于江华沱江镇大林江村玉米种植基地进行参观。(谢奕涵摄)

通过本次以乡村产业振兴为核心的深度调研,实践团系统梳理了江华县在特色种养循环、产居融合等领域的创新实践,深刻认识到“产业链延伸”对破解乡村产业“小散弱”难题的关键作用。未来,团队将持续聚焦乡村产业振兴主线,将典型案例转化为可推广的乡村振兴方案,并结合高校学科优势,在农产品品牌建设、产业链技术升级等领域深化研究,以产业兴旺为根基助力瑶乡高质量发展,为中国式现代化贡献青春智慧。

来源:红网

作者:何婷紫 王顾予

编辑:高芹

本文为教育频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻