编者按:三尺讲台,诉不尽殷殷之情;四季晴雨,道不完拳拳之心……在这个金色的九月,我们迎来了第35个教师节。国将兴,必贵师而重傅。优先发展教育事业,加快教育现代化,办好人民满意教育,这是一个时代的使命和担当。为充分展现全省教育战线广大教师爱国奋斗、立德树人的精神风貌,大力弘扬尊师重教的良好社会风尚,红网时刻新闻策划专题报道《老师,您好!》,与您一同感受山高水长的“先生之风”。

安化县职业中专学校(安化黑茶学校)校长刘迪凡获评为2019年“全国教育系统先进工作者”。

红网时刻记者周丹 益阳报道

办职业教育,难。办中职教育,更难。办好中职教育,更是难上加难。

在益阳安化这样一个山区农业大县,一所以“农”字号为主的中职学校如何紧贴县情创新发展?如何迎难而上锻造奇迹?安化县职业中专学校(安化黑茶学校)校长刘迪凡,这名中职教育战线上的一名“老兵”,他和学校团队筚路蓝缕,一步一个脚印,将这所山区中职办成了“湖南职教一枝花”,成为当地有口皆碑的一块“金字招牌”。

“作为职业学校,我们该做些什么,让更多贫困家庭的孩子走出贫困,让职业教育在脱贫攻坚的战场上贡献一份力量?”刘迪凡认为,“扶贫先扶智”,根本办法就在提高学校人才培养质量,使学生掌握一技之长,把贫困地区孩子培养出来,才是拔穷根的治本之策。

躬耕山区中职教育31年,这31年,正是刘迪凡追逐职教梦想的31年。

顺应安化黑茶产业的崛起,2011年学校加挂“安化黑茶学校”校牌。

学生在采茶。

办有尊严的职业教育

1988年,初执教鞭的刘迪凡送走了从教生涯里的第一届普高毕业生,便从安化县第三中学“转战”安化县职业中专学校。那个年代,职业教育还是新生事物,发展前景不明,社会认可度低。与普高招生“挤破门”的境遇相比,中职学校常常是门庭冷落。

如何“办出尊严的职业教育,要办老百姓瞧得起的职业教育呢?”,关键还是“学生能有好出路”!

“选准码头,下河游泳”,刘迪凡将优化“农字号”专业调整的重点放在了建设当时火热的机电专业,带领学生把实习实训从课堂走向社会。

“那时候可没有校企合作、订单班这些时髦玩意儿,”刘迪凡说,很羡慕别的学校有固定厂子可以让学生去实习,他们却没有,千方百计联系几家企业,都是回复称“你们可以送过来,但我们只能根据需要进人,要进厂子上班,你们得等!”

他带领着两百来号学生,坐5、6个小时汽车从安化到长沙,再坐20多个小时的火车到广州,为了节约开销,他们住的是便宜大通铺、走是靠着“11路车”。

麻着胆子跟工厂人事部门联系,一家一家拜访,一个一个送,终于,把所有学生都送上了实习岗位。在广东一家电视机厂,在刘迪凡的几番恳求下,第一年留下了3个学生,第二年对方主动要了30个学生,经过五年,整个专业的学生都有了在那上岗的机会,再也不用挨家挨户“讨实习”了。

安化县东坪镇人申希文,毕业于学校机电专业,2003年他创办了北京京通森源电器有限公司,公司产品长期出口德国、英国等地。学校机电专业从最初的每年招生2个班,约120人,到现在的7个班共360人,培养了许多技术技能人才。

顺应安化黑茶产业的崛起,2011年学校加挂“安化黑茶学校”校牌,开设茶叶生产与加工专业,学校与白沙溪茶厂等茶产业龙头企业和10多家县内外茶产业,茶文化旅游业中小企业合作,开展学生实习与就业合作。因为下乡能种茶、进场能制茶、入市能卖茶,毕业学生完全“不愁嫁”。

刘迪凡和他的学校团队,用努力赢得了社会的认可,拾回了师者的尊严。

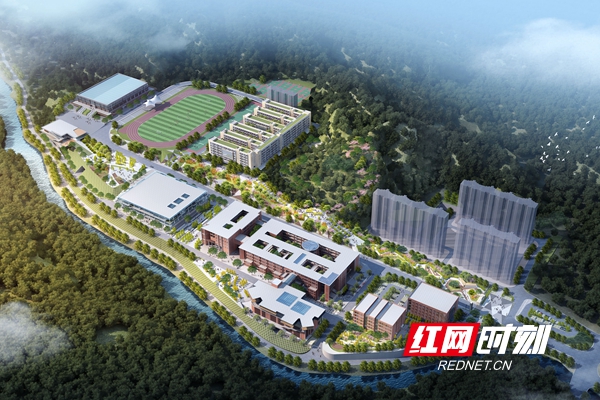

学校简陋的校舍、落后的设备即将成为过去,新校区于2019年8月投入使用。

刘迪凡率领团队争取到了德国促进贷款3500万欧元,用于学校整体搬迁土建工程、设备购买和职教体系培训。

办有厚度的职业教育

农村职业学校的道路在何方?

办学质量是核心,改善条件是关键,改革创新是动力!

职业教育的发展需要高投入,而摆在眼前的事实是——安化地处偏远山区,县域经济发展迟滞。地方财政作为职业教育的投入主体,投资力度难以跟上学校发展的速度。

“不具备条件,我们创造条件。”2011年,一个重大发展机遇出现了——国家启动中等职业学校改革发展示范学校建设计划项目,立项学校由国家投入经费1000万元,并享受优先发展的政策支持。

刘迪凡过五关、斩六将,终于“闯”到了教育部答辩环节。如果答辩不成功,不但学校项目要被取消,连全省后续项目指标都要调减,“那是近乎残酷的局面。”

“2011年9月4日,这是我职教生涯里的一场‘大考’!湖南职教人的荣誉伤不起,1000万元的项目建设资金丢不起,学校发展的历史性机遇错不起!”时隔8年,刘迪凡依然清楚地记得参加答辩的日子。

他化压力为动力,梳理好思路沉着应答,那一刻,深耕农村中职教育23年的办学实践成了刘迪凡最大的底气,他的情怀与视野所打动现场评委。

经历了2000多个日夜,2015年10月,这所山沟沟里的中职学校,顺利通过了国家中等职业教育改革发展示范学校项目终期验收,成为益阳市唯一一所国家示范校。

如今,学校简陋的校舍、落后的设备即将成为过去。经过五年锲而不舍地申报、跟踪、争取,学校还获得了德国促进贷款支持3500万3500万欧元(折合人民币2.6亿元),今年8月,总投资8.1亿元、建筑面积14.5万平方米的新校区迎来1600名新生入读,学校整体搬迁规划从梦想照进现实。

来源:红网

作者:周丹

编辑:陈佳卉

本文为教育频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻