编者按:教育是民生之基。近年来,长沙市芙蓉区以“办老百姓家门口的好中学”为目标,通过“中学教育质量提升专项行动”,推动区域教育优质均衡发展,走出了一条特色育人之路。芙蓉区融媒体中心、红网长沙站联合推出专题策划,深入区内九所中学,以“五育并举”为主线,全面展现芙蓉教育在德育铸魂、智育提质、体育强基、美育润心、劳动赋能方面的创新实践,通过鲜活案例和人物故事,呈现一个有温度、有深度、有韧性的“芙蓉样本”,与您共同见证——教育的美好,正在发生。

红网时刻新闻记者 贺卫玲 长沙报道

8月23日,全国中学生田径锦标赛初中组女子200米决赛现场,长沙市一中双语实验学校学生杨佳蕙冲出终点线。电子计时器显示24.85秒。

长沙市一中双语实验学校杨佳蕙同学夺冠颁奖现场。

赛道旁,计时牌上的数字定格,观众席响起掌声。这场比赛后,杨佳蕙的名字与“国家一级运动员”“赛会新纪录”一同出现在赛事成绩公告栏上,她所在的长沙市一中双语实验学校,也因这枚金牌被更多人提及。

2025年秋季学期开学。

浏水之畔,芙蓉花开。在长沙市中心城区这片仅42.8平方公里的土地上,一场关于教育公平与质量的静默革命正悄然发生——课堂内的改革与体育赛场的突破同样令人振奋。

今年3月,教育部传来消息:长沙市芙蓉区被认定为“国家义务教育优质均衡发展区”。这是继2024年获评“国家学前教育普及普惠区”后,全区摘得的又一枚“国字号”金名片。

走在芙蓉区的街头巷尾,你很难不被这里浓厚的教育氛围所感染。清晨,孩子们三五成群,步行不超过15分钟,便能抵达一所所现代化的学校。在长沙市一中初级中学的生物实验室里,学生们正围着老师讨论显微镜观测结果;在长沙市实验中学的蜡染工作坊中,孩子们专注地勾勒着独特的纹样;在隆平水稻博物馆的稻田中,东雅中学的同学们在知行合一中实现教育和劳动的融合;而在运动场上,更多像杨佳蕙一样的少年正在挥洒汗水,追逐梦想。

数字背后的获得感

“三优先、三同步”原则如同一把标尺,丈量着芙蓉区教育投入的力度与决心。近十年间,近37亿元资金投入,23所新改扩建学校拔地而起,超2.8万个学位有效化解了“大校额”“大班额”难题。

隆平片区新学校一中双语隆平学校开学。

数字背后,是老百姓实实在在的获得感。

在芙蓉区,学校建设不是简单的盖楼工程,而是一项系统工程。从园区统筹出18.56公顷教育用地,到教师公寓的全额配备家具家电;从整合三大安全监控平台,到视频监控直通全区42所学校——教育的温度藏在每一个细节里。

“我们一直尽可能协助无房教师,尤其是新入职的青年教师解决居住问题。”芙蓉区教育局相关负责人介绍,“这有助于解决青年教师的后顾之忧,让他们能够安心从教、热心从教。”

五育并举的温暖浸润

“教育是一场温暖的修行。”漫步芙蓉校园,德育如细雨般无声浸润着校园每个角落。

不仅仅是校园内的细雨润物,芙蓉区更构建起立体化的“大思政”育人格局。

在育英学校,全国教书育人楷模郭晓芳从汉字的形体讲起,结合“辨认十二生肖”教学小游戏,引导学生了解汉字三千年字体嬗变,赏析“德”字背后所蕴含的故事与思想观念。

“我是接班人”网络大课堂郭晓芳老师讲课。

作为“我是接班人”网络大课堂总班主任,郭晓芳在新时代学校思政课建设推进会上,作为全国思政课教师代表参会并作交流发言。

在她身后,芙蓉区已打造“书记谈思政”“校长谈德育”专栏,开设国旗下思政讲堂,构建“有风景的思政课”体系。一中双语实验学校陈临溪、大同瑞致小学陈铸蹊等“全国新时代好少年”的涌现,正是思政育人实效的生动体现。

在长沙铁路第一中学,一场模拟招聘会正在举行。高一学生们尝试制作人生第一份简历,直面企业HR的提问。这场延伸至课堂之外的价值观塑造之旅,让学生们在“实战”中感知行业需求、锤炼沟通能力。

长铁一中模拟招聘会现场。

芙蓉区的科学教育更是一枝独秀。作为“全国中小学科学教育实验区”,全区2013年以来获批科技成果专利214项,多项作品获国际金奖。在湖南省第44届青少年科技创新大赛中,包揽学校、校长、教师三个“十佳”,5名学生入选长沙市科技创新人才(全市共10名)。

走进长郡芙蓉中学陈水章老师的科技创新工作室,仿佛进入了一个神奇的创意工坊。3D打印让创想触手可及,数控车床精密切割出梦想形状。这个被师生们亲切称为“渔场”的工作室,不捕鱼虾,却“打捞”灵感;不见渔船,却能扬帆思维之海。

陈水章老师指导学生进行科创观察。

“就怕你想不到,不怕你做不到。”陈水章践行着这样的教育理念。工作室成立以来,已通过科创发明获得200多枚奖牌、40余件授权专利。

AI赋能的新生态

推开芙蓉区学校教室的门,传统黑板粉笔的“标配”正在被焕然一新的数字场景取代。智慧课堂化身为课桌上的平板、屏幕上跃动的数据,让思维突破时空的限制。

在长沙市一中双语实验学校,课堂早已不再是教师的“独角戏”。学校创新性探索出“双主三段四化”智慧课堂特色模式,重构“课前—课中—课后”教学闭环。

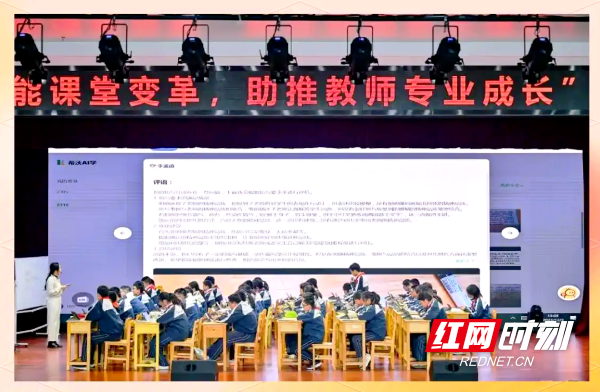

AI智慧课堂教学。

“实现资源共享智能化、交流互动立体化、评价反馈及时化、诊断施策精准化。”该校教师介绍。

长沙市第六中学则围绕“三阶九步”智慧课堂教学模式,突出问题导向与学生主体意识,依托大数据技术,将自主、合作、探究贯穿教学过程。在2022至2023年长沙市中小学智慧课堂创新教学大赛中,学校连续两年蝉联总分第一。

目前,芙蓉区12所学校入选“长沙市未来学校创建校”,304个“智慧课堂”教学班每日生成教学数据,支撑精准化教学研究。全域共享智慧网校,推出“名师有约”数学单元复习课等精品课程,让优质教育资源辐射到每一个角落。

没有围墙的校园

在东、中、西片区建设的3个校内恒温游泳馆,分别辐射周边10余所学校,在省内率先实现中小学生免费游泳课程全覆盖。

不仅如此,乒乓球馆、音乐厅等特色场馆实现片区共享,资源效益最大化。芙蓉区真正做到了“让每一处资源都活起来”。

育才东屯小学专业康复功能室之多感官室。

芙蓉区将普特融合教育纳入义务教育优质均衡的重点项目,创新实施融合教育“123”工程,通过3所学校10个班级实现融合教育东、中、西部区域全覆盖,形成“课程供给精准化、教学实施个性化、课题研究常态化”融合教育课程建设生态,同时构建“1+3+N”医教康服务网络,努力让每一名特殊儿童都能享有公平优质的教育。

馆校合作更是芙蓉教育的一大亮点,2023年馆校美育项目获得国家级教学成果奖二等奖。与湖南博物院、长沙市博物馆等公共文化场馆联动,让孩子走进博物馆上美术课;与湖南农大共建“大中小思政一体化建设实验区”;与湘雅二医院开展医教协同,创新心理健康服务......

芙蓉区“大中小思政课一体化建设”首场公开课。

在长沙市一中马王堆中学,“楚汉美韵创意工作坊”里没有照本宣科的艺术临摹,而是以马王堆汉墓出土文物为美学原点,构建了一套贯穿认知、情感与动手实践的美育课程体系,通过深入挖掘马王堆出土文物中的非遗精髓,丰富美育教学内容,让学生们喜爱并掌握1至2项美育技能。

流动的“活水工程”

教师是教育的第一资源。芙蓉区深化“县管校聘”改革,建立校长任期制、教师轮岗等6项机制,2022年全市率先实现专业技术岗位区级统筹,2024年成为全省首批教师跨校交流试点区。

“年度教师交流率达15%,区级骨干教师学校覆盖率、配备达标率均为100%。”芙蓉区教育局相关负责人介绍,这一数据意味着优质师资真正实现了全域均衡。

在芙蓉区,教师不再是“单位人”,而是“系统人”。教师在同一岗位任满六年即纳入轮岗交流范围,骨干教师赴薄弱校任教可获职称评聘倾斜。2023年数据显示,教师交流比例达19.7%,较五年前提升12个百分点。

芙蓉区名师工作室授牌仪式(部分)。

通过设立31个名师工作室,开展“青蓝工程”师徒结对,年轻教师成长周期缩短30%。教师队伍的“活水工程”,让芙蓉教育始终保持着蓬勃生机。

新学期开学,学生们正在宣誓。

“办老百姓家门口的好学校”,这句朴实无华的承诺,正在芙蓉区变成生动的实践。芙蓉花静静地开在街角,见证着这片土地之上,教育的温度如何一寸寸浸润至每个角落、每个年纪、每个梦想。

来源:红网

作者:贺卫玲

编辑:韩阳

本站原创文章,转载请附上原文链接。